※本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。

PCでAPEXなどのFPSをプレイしていて、

- 「パッドでやってるけど、ボタン配置や感度がこれでいいのか不安」

- 「上手い人の設定を真似しても、いまいちしっくりこない」

と感じたことはないでしょうか。

この記事では、エリコン2でAPEXを遊んでいたときの経験をベースにしつつ、

- どの指でどの操作を担当させるか

- ボタン配置を決めるときの考え方

- 感度やデッドゾーンをどうやって決めていくか

といった「パッド勢向けFPS設定の考え方」を、どのコントローラーでも使える形でまとめました。

細かい数値そのものではなく、「こういう軸で決めていけば、自分用の設定に近づける」という部分を重視しています。

エリコン2以外のパッドを使っている人でもそのまま応用できるはずです。

パッド勢がまず決めるべきことは「どの指で何を押すか」

設定の細かい数値よりも先に決めておきたいのが、「どの指で、どの操作を担当するか」という考え方です。

キーボードと違って、パッドは使えるボタン数も指の自由度も限られています。

そのなかで、どの操作をどこに割り当てるかを整理しておくと、あとからボタン配置や感度を調整するときにブレにくくなります。

考え方のベースはシンプルで、

右手も左手も「スティックから手を離さないこと」を最優先にする

この原則に、すべてのボタン配置を合わせていきます。

ここでは、

- まず前提:「モンハン持ち」でスティックから指を離さない

- 左手で担当する操作

- 右手で担当する操作

- L3/R3・トリガー・ビュー/メニューの使い方

- 背面ボタンに逃がすと楽になる操作

という流れで考えていきます。

まず前提:「モンハン持ち」でスティックから指を離さない

モンハン持ち=人差し指をボタン操作に参加させる持ち方です。パッドプレイヤーは必須だと考えています。

- Xbox系パッド:右手の人差し指で ABXY を押す

- PS系コントローラー:左右の人差し指で十字キーや○×△□を押す

こうすることで、

- 親指を右スティックに置いたままジャンプ/しゃがみ/アビリティが押せる

- 戦闘中の「視点が止まる時間」を大きく減らせる

というメリットが得られます。

- 人差し指の稼働率が上がる

- 持ち方が少し特殊になる

といったデメリットはありますが、「スティックから指を離さない」を徹底するなら避けて通りにくいポイントだと感じています。

左手で担当する操作

左手は、「移動」と「補助的な操作」を担当させるイメージです。

- 左スティック:移動(前後左右)

- 十字キー:キャラ固有の操作や回復、武器チェンジ系 など

さきほどの原則どおり、左スティックにできるだけ専念させたいので、

- 左スティック:常に移動用として触っている

- 十字キー:一瞬止まってもまだ許される操作を置く

くらいの感覚で割り振るとラクです。

例:

- 十字キー上:回復メニュー

- 十字キー右:グレネード切り替え

- 十字キー左:スコープ倍率変更

- 十字キー下:キャラ固有スキル など

左側に「絶対止まりたくない操作(ジャンプ・しゃがみ・エイムなど)」を詰め込みすぎると、左親指が足りなくなって破綻しやすいので、左手=移動+補助くらいに役割を絞っておくのがおすすめです。

右手で担当する操作

右手は、

- 右スティック:視点移動/エイム

- ABXY(○×△□):ジャンプ・しゃがみ・リロード・アクション など

を担当します。

ここでも原則は同じで、右スティックにできるだけ親指を残したいので、

- ジャンプ

- スライディング/しゃがみ

- リロード

- 特殊攻撃(近接・アビリティなど)

といった「戦闘中によく使う操作」を、どこまで“スティックから指を離さずに押せる配置”に寄せられるかがポイントになります。

いきなり完璧を目指さず、

- 自分がよく使う右手側の操作を書き出す

- そのなかで「エイム中にも押したい操作」に印をつける

くらいのところまで決めておくと、このあとの押し込みやトリガー・背面ボタンの話が当てはめやすくなります。

「L3/R3」と「トリガー4つ」に何を当てるか

モンハン持ちを前提にした上で、次に決めたいのが、

- L3 / R3(スティック押し込み)

- トリガー4つ(LT/RT/L2/R2+LB/RB)

に何を割り当てるか、という部分です。

ここでも軸はシンプルで、

「スティックから指を離したくない操作」から優先して、L3/R3やトリガー側に寄せていく

という考え方です。

私なら、例えばこう整理します。

- 頻度が高く、エイム中にも使いたい操作:スティック押し込み or トリガーなど

- 一瞬止まってもまだ許される操作:ABXY(○×△□)や十字キー側

というイメージです。

- 右スティックから指を離さずにしゃがみ/スライディングできる

- 撃ち合い中に「視点が止まる時間」を減らせる

という意味で、背面ボタンなし環境の現実的な妥協案のひとつだと感じています。

背面ボタンに逃がすと楽になる操作

背面ボタン付きのパッドを使う場合、「どの操作を背面に逃がすか」で快適さが大きく変わります。

考え方はシンプルで、

「スティックから指を離したくない操作」+「使用頻度が高い操作」を優先的に背面に移す

というだけです。

候補になりやすいのは、このあたりです。

- ジャンプ

- しゃがみ/スライディング

- リロード

- 武器切り替え

- マップ/メニュー(ビュー/メニューボタンに割り当てられている操作)

とくにマップやメニューは、

- 標準だとビューボタン/メニューボタンに割り当てられている

- 押すたびに親指をスティックから離しやすい位置にある

という問題があるので、余裕があれば背面ボタン側に逃がしてしまった方が快適です。

背面ボタンが2つのパッドなら、

- 左背面:ジャンプ

- 右背面:しゃがみ/スライディング

背面ボタンが4つのパッドなら、

- 左上:ジャンプ

- 左下:メニュー

- 右上:しゃがみ/スライディング

- 右下:ビュー

のように、「よく使う順」に少しずつ役割を増やしていくイメージです。

大事なのは、「スティックから指を離す回数を減らす」ために、優先度の高いものから逃がしていくことです。

感度設定(エイム)の考え方【数値より軸を決める】

感度の数値は人それぞれですが、大事なのは「どうやって決めていくか」の軸を持っておくことです。

ここでは、

- 等倍サイト用の感度を基準にする

- 高倍率スコープは自分で探すもの

- リニア/クラシックなどレスポンスカーブの選び方

という3つの視点で、パッド勢向けの感度の決め方を整理しておきます。

等倍サイト用の感度を基準にする

まず最初に決めるべきなのは、「等倍サイト(アイアン〜1倍)での感度」です。

APEXでいえば、

- 腰だめ〜1倍サイトでの撃ち合い

- 近〜中距離の撃ち合い

が一番発生頻度が高く、ここが安定しているとトータルの勝率も安定しやすくなります。

なので、いきなり全倍率の感度をいじるのではなく、

- 等倍サイト(1倍)での感度を決める

- その感度を「基準」として、他の倍率を調整していく

という順番で決めていくのがおすすめです。

等倍感度を決めるときは、

- フリックがやりやすいか

- リコイル制御が無理なくできるか

- 上手くトラッキングが出来ているか

あたりを目安にしながら、「少し低めかな?」くらいの感度から徐々に上げていく方が安定しやすいです。

高すぎる感度から下げていくよりも、「少し物足りないくらいの低めスタート」の方が、エイムの土台は作りやすいと感じています。

高倍率スコープは自分で探すもの

次に、高倍率スコープ(だいたい2倍以上)の感度について、私なりの考え方を書きます。

高倍率スコープというと、私のイメージでは「スナイパーが使う倍率」です。

私が今はっきり言えるのは

高倍率スコープの感度は、自分の手と感覚で探すしかない

ということです。

APEXのように倍率ごとに感度を細かく設定できるゲームだと、

- 3倍と4倍を同じ感度にする人もいれば

- 3倍より4倍の方をあえて高くしている人

も普通にいると思います。ここに「これが正解です」という共通解はなく、完全に好みの世界だと考えています。

私が実際にやっている調整手順はシンプルで、

- まず等倍の感度を決める

- 高倍率スコープを付けて、射撃訓練場で敵をトラッキングしてみる

- 「細かいエイムがやりづらい」と感じたら少し感度を下げる

- 「振り向きたい方向に全然ついていかない」と感じたら少し感度を上げる

この「上げ下げ」をくり返しながら、自分にとっての“ちょうどいい感度”を見つけていく作業だと思っています。

リニア/クラシックなどレスポンスカーブの選び方

最後に、レスポンスカーブ(入力カーブ)の話です。

APEXではいくつか種類がありますが、私は基本的に「クラシック」か「リニア」の2択で考えています。

ざっくりしたイメージはこんな感じです。

クラシック:

- エイムアシストがかかりやすい(敵付近で“吸い付き”を強く感じやすい)

- 視点移動がややもっさりしていて、細かいエイムは少し難しい

- 大きく振り向くような動きは安定しやすく、クセも少なめ

リニア:

- クラシックに比べるとエイムアシストが弱く感じやすい

- スティックを倒した分だけ素直に動くので、細かい作業・微調整がしやすい

- 反応がシビアなので、慣れるまではエイムが暴れやすく感じることもある

- パッドによってはスティックドリフト(触ってないのに勝手に視点が動く)が出やすい

正解は無いですが、自分と相性のいいカーブを選ぶのが大事です。

迷っている人向けに、私自身の流れを書くと、

- 最初はクラシックでスタート

- そのあとリニアに移行

- 最終的にはリニアに落ち着き、クラシックには戻れなくなった

という感じでした。戻れなくなった一番の理由は、「クラシックだと細かい作業がしづらい」と強く感じたからです。

なのでおすすめの試し方としては、

- まずはクラシックで始めて、等倍スコープの感度を決める

- 「視点が重い」「細かい調整がしんどい」と感じたら、リニアを試してみる

- リニアにして視点が勝手に動くようなら、そのパッドはスティックドリフトの可能性があるので、感度を落とすかパッド自体の見直しも検討する

というステップがやりやすいと思います。

このあとの「実例:エリコン2でAPEXをプレイしていたときの設定」では、実際にどのカーブと感度の組み合わせを使っていたかにも触れますが、あくまで「自分で軸を持つための参考例」として見てもらえればOKです。

トリガー・振動・デッドゾーンの調整ポイント

ボタン配置や感度を決めたあとは、

- トリガー(射撃・エイムボタン)の挙動

- コントローラーの振動

- スティックのデッドゾーン

をどうするかで、撃ち合いのしやすさがかなり変わります。

ここでは「数値そのもの」ではなく、私自身がいろいろなパッド・FPSを触ってきた中で落ち着いた以下の考えをまとめておきます。

- トリガーストップは基本浅め一択でいい

- 振動は基本オフ、臨場感を求める人だけオン

- デッドゾーンは0スタート、ドリフト対策としてだけ上げていく

トリガーは浅め一択

FPSでは、トリガー(LT/RT、L2/R2)を

- 深く引き込んで撃つ

- 浅くカチッと押した瞬間に撃てる

かで操作感が大きく変わりますが、基本的には「浅め一択でいい」と考えています。

エリコン2のようにトリガーストップ機能があるコントローラーなら、

- フルストローク:奥まで引き込んだときに反応

- ハーフ/ショートストローク:浅く引いただけで反応

といった調整ができます。

私の考えは、

FPSは反応速度が非常に大事なので、「トリガーを深くストロークしている時間」はすべて無駄

です。

最近のパッドにトリガーストップや、アプリから「どの深さで反応させるか」を変えられる機能が増えているのも、この「浅めで素早く反応させたい」というニーズが前提にあるからだと思っています。

- 単発武器

- タップ撃ち武器

- 反応速度がモノをいう近距離戦

こういった場面で、わざわざ深く引き込む理由はほぼありません。

例外として、レースゲームや「トリガーの深さで挙動が変わるゲーム」ではフルストロークも意味がありますが、純粋なFPSに限って言えば、基本は浅く押した瞬間に反応する設定にしておけばOKです。

振動は基本オフ、臨場感を取りたい人だけオン

振動(バイブレーション)については、私は基本「不要」と考えています。

理由は単純で、振動がプレイの邪魔になることが多いからです。

- 細かいエイム中にコントローラーが揺れる

- 長時間プレイすると地味に疲れる

など、ガチ目に勝ちたい・安定したエイムを出したい人ほどマイナス要素が大きいと感じています。

「振動があると敵の位置が分かりやすいゲーム」も理論上はあり得ますが、

少なくとも私が遊んできたFPSでは、敵が近くにいるかどうかは「音」で判断するのが主流です。

なので基本方針は、

- ランクやスコアを真面目に詰めたい → 振動オフ推奨

- とにかく臨場感・没入感を味わいたい → 振動オンもアリ

という切り分けでOKだと思っています。

デッドゾーンは0スタート、ドリフト対策としてだけ上げる

デッドゾーンは、基本は「0」でいいと思います。0で違和感があるなら、そこから少しずつ上げていけばいいでしょう。

リニア感・細かい作業のしやすさを重視するなら0スタートが合いやすいです。

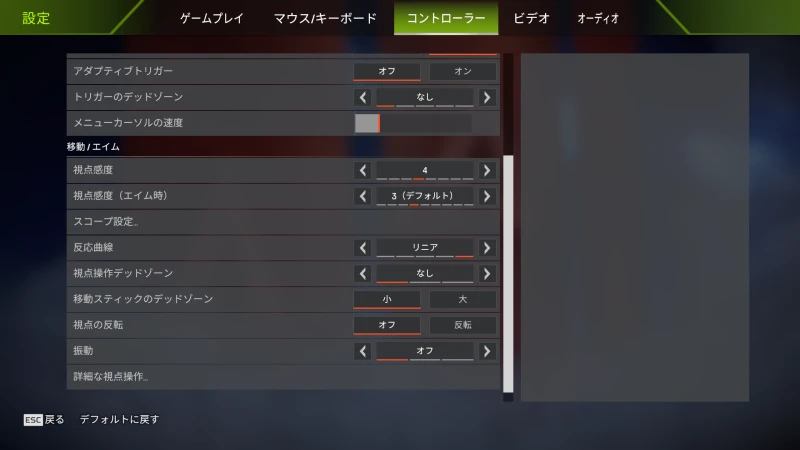

APEXの詳細設定では、デッドゾーンを数値でいじれます。

実際、エリコン2でAPEXをプレイしていたとき、スティックドリフトが嫌だと感じたので、詳細設定でデッドゾーンの数値を上げてドリフトを軽減させた過去もあります。

感覚的なイメージとしては、

- デッドゾーン0寄り → リニア的な、スッと動き始める感覚

- デッドゾーンを大きくするほど → だんだん「クラシック寄りのもっさり感」が出てくる

という捉え方をしてもらってOKです(実際の設定項目としては別ですが、感覚的にはこんなイメージ)。

実例:エリコン2でAPEXをプレイしていたときの設定

ここからは、これまで説明してきた「考え方」をどう形にしていたか、エリコン2でAPEXをプレイしていたときの実例をまとめておきます。

あくまで「一例」なので、丸パクリよりも、自分の環境に合わせて少しずつ寄せていくイメージで使ってください。

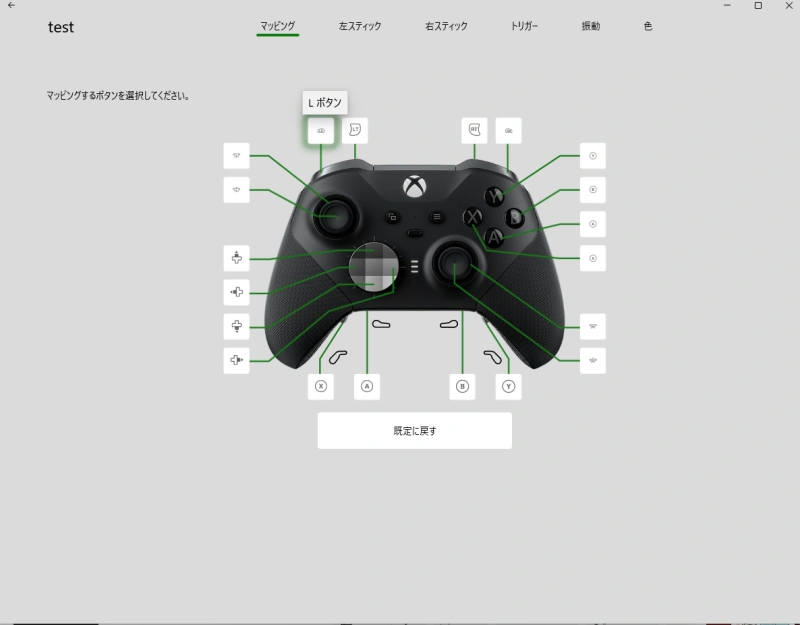

ボタン配置(背面ボタンの使い方)

前提として「スティックから親指を離さない」が最優先だったので、

- 右上パドル(右薬指):メニュー

- 右下パドル(右小指):右スティック押し込み

- 左上パドル(左薬指):ビュー

- 左下パドル(左小指):左スティック押し込み

これらをエリコン2の4つの背面にマッピングしました。

その上で、このように設定していました。

- 右上パドル:メニュー

- 右下パドル:ジャンプ

- 左上パドル:戦術アビリティ

- 左下パドル:しゃがみ(ホールド)

ポイントは「戦闘中によく使う動作」から背面を埋めていくことです。

純正品の背面パドルは押しにくく、ジャンプとしゃがみは誤爆が多かったので、別売りの背面パドルを購入しました。

Y・Xボタンはモンハン持ちで右人差し指で押してました。

ウルトは背面ボタンと右人差し指の同時押しになりますが、こちらも誤爆が多かった思い出があります。

トリガー・入力系の設定

エリコン2側の設定(Xboxアクセサリーアプリ)では、次のような方針です。

- トリガーストップ:左右とも「最短」

- スティック曲線:基本は「既定(クラシック)」で、細かい微調整はゲーム内で

- 振動:APEX側でオフ

「トリガー・振動・デッドゾーンの調整ポイント」で説明した通りの内容です。

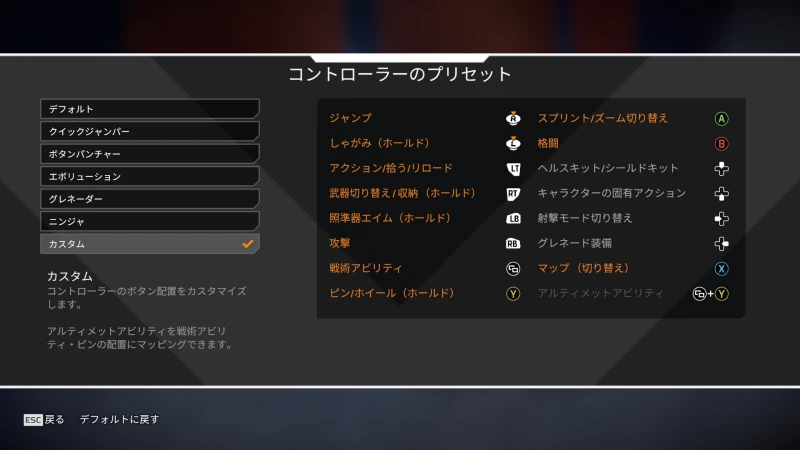

感度・エイム設定の実例

- 視点感度:4

- エイム時感度:3

- 反応曲線:リニア

スコープ倍率はこんな感じです。

感度設定は王道の「4・3リニア」で良いと思います。

リニアが苦手ならクラシックから始めてもいいでしょう。

エリコン2の強みを活かす調整ポイント

エリコン2を使うときに意識していたのはこの3つです。

- 背面ボタンで「ジャンプ・しゃがみ・ビュー・メニュー」を優先して逃がす

- トリガーストップで射撃までのラグを削る

- 感度は王道の「4・3リニア」

この考え方さえ押さえておけば、追加ボタンが4つの他のパッドでも応用がききます。

関連記事:パッド環境をさらに整えたい人へ

ここまで読んで「もう少しパッド環境を詰めたい」と感じた人向けに、あわせて読んでほしい記事をまとめておきます。

フリーク・グリップ周り

プレイスタイルに合ったスティックの高さ・形状の決め方を詳しく解説している記事です。今回の「感度の軸」とセットで読むと、感度調整がかなりやりやすくなります。

デュアルセンス/DUALSHOCK4ユーザー向けに、実際に使ってよかったフリークをピンポイントで紹介しています。PS側でパッド勢を続ける人はこちらもどうぞ。

ゲームパッド選び・複数台運用

PCパッド勢向けに、「とりあえずこれ買っとけばOK」という2台に絞ったレビュー記事。エリコン2ほど高くないけど、FPSに向いた良パッドを探している人に向いています。

「無線より有線派」「入力遅延はとにかく減らしたい」人向け。価格帯ごとに、コスパの良いパッドをまとめています。

設定・練習系

本記事の“元ネタ”となっている、具体的な数値やスクショを載せたレビュー記事。より細かい設定値や、使っていたレジェンドごとの感触が知りたい人はこちらをどうぞ。

「エイムだけじゃ勝てない」と感じている人向け。足音の聞こえ方を変えるだけで、パッド勢でも生存率がかなり変わります。

まとめ

本記事のポイントを簡単に振り返ります。

- パッド勢が最初に決めるべきなのは「どの指で何を押すか」

- ボタン配置は「スティックから親指を離さない」ことを最優先で組み立てる

- 感度設定は「数字」よりも、「視点=振り向きやすさ」「ADS=止めやすさ」という軸で決める

- トリガーストップ・デッドゾーン・振動は、「エイムの安定」を基準にオンオフを決める

- エリコン2の設定はあくまで一例で、「考え方」を他のパッドにも流用できるようにしておくと環境移行が楽になる

特定のパッドや数値に依存しない「ボタン配置と感度設定の考え方」を押さえておけば、買い替えや乗り換えのたびに一から迷子にならずに済みます。

あとは、自分の環境で少しずつ数値を動かしながら、「この感覚なら戦える」というところを探していってください。